«La meilleure retraite, c’est l’attaque». In Francia continua la rivolta contro la riforma pensionistica

È il giorno dello sciopero generale in Francia.

Lo scorso giovedì 16 marzo il governo ha annunciato di voler porre la fiducia sulla contestatissima riforma delle pensioni. Questa scelta è stata determinante per un cambio di marcia del movimento che fino a quel momento si era opposto al provvedimento.

Cosa sta succedendo?

Occupazioni di assi viari, invasioni di centri commerciali, blocchi di industrie, incendi e rivolte si sono intensificati. Proprio nelle scorse ore, quando la riforma è diventata legge, sembrano aver raggiunto un nuovo culmine di intensità e diffusione. Queste mobilitazioni stanno dimostrando che tenere insieme tutte le generazioni in piazze sempre più radicali e determinate è possibile. Dagli studenti ai pensionati, l’arroganza del governo francese è riuscita ancora una volta ad infuocare le proteste nelle maggiori città del paese e in molti siti di produzione. Il dispositivo poliziesco messo in campo è, come al solito, mastodontico e violentissimo: ancora scottate dall’esperienza dei Gilet gialli, le forze dell’ordine si scatenano in una repressione senza quartiere che non ha però nessuna speranza di reggere il ritmo e l’intensità delle mobilitazioni.

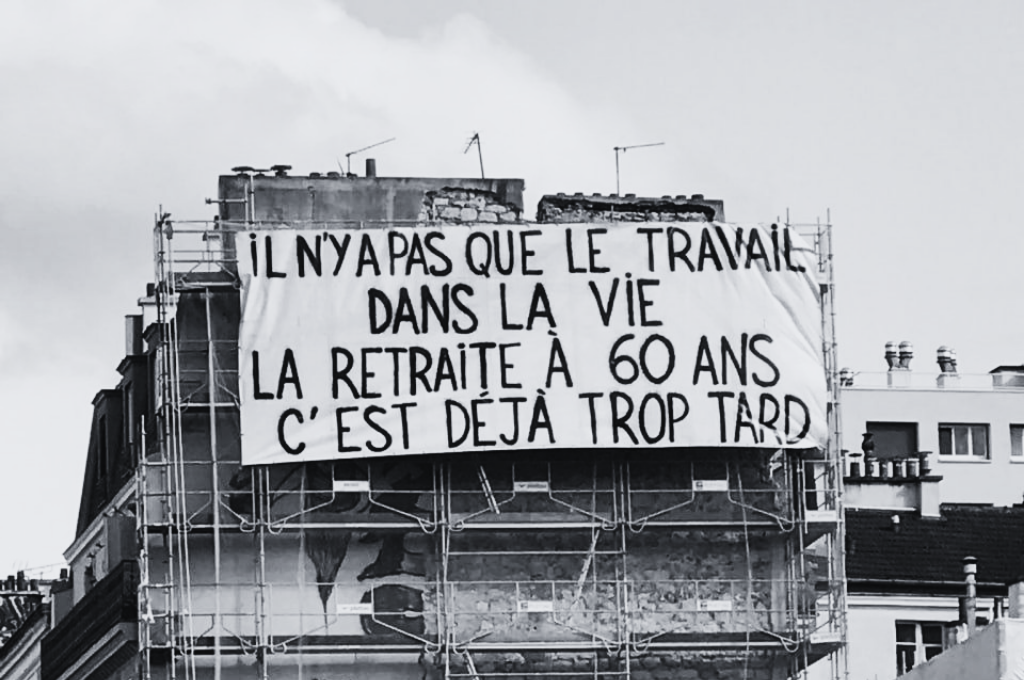

“Non c’è solo il lavoro nella vita”

“Non c’è solo il lavoro nella vita”

Sullo sfondo rimane viva la questione centrale: il rapporto tra vita e lavoro, le disuguaglianze e l’iniquità delle politiche messe in campo dallo stato francese. L’innalzamento di due anni dell’età pensionabile è stato ritenuto un attacco inaccettabile da molti segmenti della società francese, giovani e meno giovani, pronti a lottare per non morire di lavoro. Quello che sta accadendo mostra non solo la crudezza del metodo dello stato – il ritorno alla militarizzazione e alla violenza sistematica per gestire piccoli e grandi conflitti – ma anche fino a che punto lo stato sia disposto a spingersi per proteggere il lavoro e l’ideologia di sfruttamento che sta alla base di tutta l’architettura della società contemporanea.

A proposito di questo tema centrale, proponiamo la traduzione di un estratto dal sito lundi.am.

«Ma cosa si nasconde davvero dietro questo conflitto e la sua messa in scena? Cosa stringe i cuori, dà coraggio o rabbia? La posta in gioco è sicuramente il rifiuto del lavoro. Ovviamente nessuno si azzarda a formularlo così, perché appena si parla di lavoro ci si chiude addosso una vecchia trappola. Il suo meccanismo è però rudimentale e ben noto, dietro il concetto stesso di lavoro, “noi” abbiamo volutamente confuso due realtà ben distinte. Da un lato, il lavoro come forma particolare di partecipazione alla vita collettiva, alla sua ricchezza e alla sua creatività. Dall’altra, il lavoro come forma particolare dello sforzo individuale nell’organizzazione capitalistica della vita, cioè il lavoro come dolore e come sfruttamento. Se ci si azzarda a criticare il lavoro, anche ad augurarne l’abolizione, il più delle volte lo si intenderà come un capriccio piccolo-borghese o un nichilismo da punkabbestia. Se vogliamo mangiare il pane, ci vogliono i fornai, se vogliamo i fornai, ci vogliono i panifici, se vogliamo i panifici, ci vogliono i muratori e per la pasta che mettiamo nel forno, ci vogliono i contadini che seminano, raccolgono, ecc. Nessuno, ovviamente, è nella posizione di contestare tali prove. Il problema, il nostro problema, è che se rifiutiamo a tal punto il lavoro, se siamo in milioni per strada a battere il marciapiede per non farci pagare due anni in più, non è perché siamo pigri o perchè sogniamo di entrare in un circolo di Bridge, ma perché la forma che assume lo sforzo comune e collettivo in questa società è invivibile, umiliante, spesso priva di senso e mutilante. A pensarci, non abbiamo mai lottato per la pensione, ma sempre contro il lavoro.

Riconoscere collettivamente e massicciamente che per la stragrande maggioranza viviamo il lavoro come un dolore, è una realtà che il potere non può permettere che si affermi: prenderne atto implicherebbe buttare via tutto l’edificio sociale senza il quale questo è nulla. Se la nostra condizione comune è quella di non avere alcun potere sulla nostra vita e di saperlo, paradossalmente tutto diventa di nuovo possibile. Si noti che le rivoluzioni non hanno necessariamente bisogno di grandi teorie e analisi complesse, a volte basta anche una piccola richiesta da mantenere fino alla fine. Basterebbe, ad esempio, rifiutarsi di essere umiliati: da un ritmo, da uno stipendio, da un dirigente o da un compito. Basterebbe un movimento collettivo che sospenda l’ansia del programma, della lista delle cose da fare, dell’agenda. Basterebbe rivendicare la minima dignità per sé e per gli altri e tutto il sistema crollerebbe. Il capitalismo non è mai stato altro che l’organizzazione oggettiva ed economica dell’umiliazione e della punizione».